文章結構

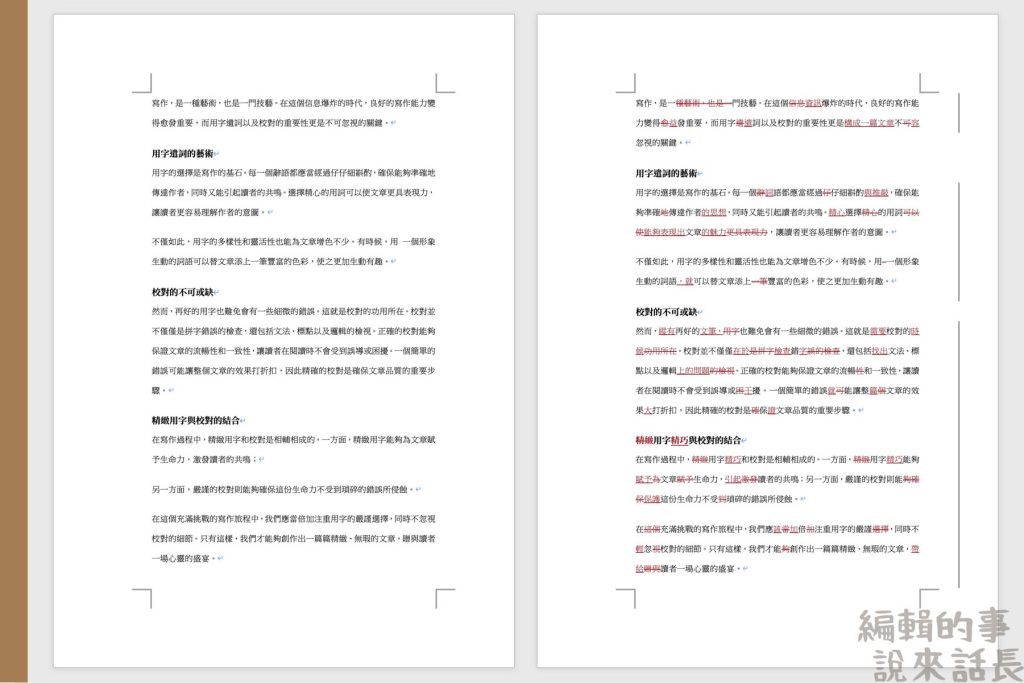

在〈校稿在看什麼?圖書編輯的校對SOP全解析,校對一定要懂的5大工作〉一文中,已經詳細介紹了校對的工作內容,包含「文字訂正、標點符號辨析、檢查排版、統一體例以及內容查核」,其具體流程從整理稿件階段就開始,分作「排版前、後、打樣與看印」四個階段。

在本篇中,我們則深入文字編輯與校對看稿的細節,說明圖書校對時所使用的方式、符號與技巧。

✎ 校對方式

在圖書出版全面進入桌上排版(DTP,desktop publishing)後,文字校對的工作便可區分為編輯電腦檔案的數位校對與傳統印出的紙上校對兩類。而我們在實際處理稿件時,不同流程便會需要使用不同的工具。比如說在排版前,便需要直接在電腦上編輯文件檔;在檢查版型視覺效果時,需要印出1:1紙本檢視;多人同步展開校對時,更要互相配合出一致的校對方式與彙整表格⋯⋯

排版前的校對方式

書稿在實際送排前,往往需要先在電腦上進行大部分的調整與校對工作。由於目前線上、線下的寫作軟體相當多元,但最多人使用的還是Word檔與純文字格式。以下便以Word檔為例,簡要介紹排版前的校對方式。

1、開啟自動存檔與追蹤修訂

使用Word檔來整稿、校對時,最重要的功能便是開啟自動存檔與追蹤修訂的功能。要開啟Word(或其他微軟文書軟體)的自動存檔功能,必須將文件存檔於微軟的OneDrive雲端。這項功能受限於微軟的應用生態系,因此若你的作業環境或職場不支援這樣的工作方式,就只好勤於存檔與備份,以免工作途中的意外產生。

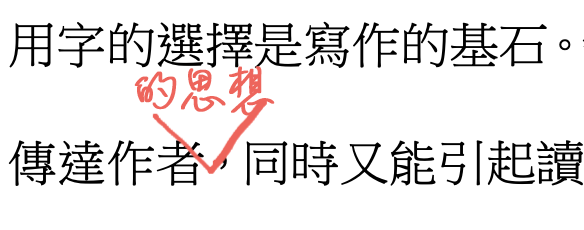

「追蹤修訂」則不分版本都有,利於所有參與編修的工作者與原作者檢視修改處。在校對與改稿時,務必要確認所有人確實開啟此功能,並約定執行的細節:比如釐清最終能「接受變更」的人員到底是誰、當對修改有疑義時該如何註解?

💡 如果作者回覆的檔案被取消追蹤修訂該怎麼辦?

可以透過Word檔工具列「校閱」分頁中的「比較」功能,以比較文件的方式比較「原始文件」與「修訂的文件」,即可查看作者所修訂文件中的異動之處。

也可以在給作者確認校對檔前,一樣先在「校閱」分頁中,使用「保護文件」(或「限制編輯」)的功能,強制文件保持開啟追蹤修訂的狀態。

2、搜尋與取代

「搜尋與取代」是大多文書軟體都有的功能,可透過此方式統一習慣用字、專有名詞、數字等等格式。需要特別留意的是,即使需要取代的項目非常多,仍建議採用逐一搜尋、檢查、取代的方式,而不要套用「全部取代」的功能,以免發生類似《激辣中國》中「大陸」全數被取代為「中國」,而鬧出的「哥倫布發現新中國」烏龍。

使用這項功能的前提是,你需要事先知道要改動的字眼會以哪些格式、排列組合出現在內文中,才能搜尋得較為全面。比如說一本書要統一使用「彷彿」,你就需要拆解其錯別字的可能組合,逐一搜尋(仿佛、仿彿、彷佛⋯⋯)。

💡 不必在此時執著格式

因為現階段的改動與實際入排的「版面」無關,因此不需要執著於版面的格式與排版,而需要聚焦於文字訂正與體例統一。如果作者還有任何大篇幅的異動,也都盡量在此時修訂並儘快校對。

💡 進階功能

善用搜尋的程式碼指令或萬用字元,比如搜尋「^w」即可搜尋書稿中的空白區域、「^#」可搜尋任一阿拉伯數字⋯⋯| 搜尋目標 | 程式碼 | 備註 |

|---|---|---|

| 空白區域 | ^w | 連續的空白也會被視為一個空白。 |

| 任意字母 | ^$ | |

| 任意阿拉伯數字 | ^# | 例如:搜尋「圖^#」,即可找到「圖1、圖2⋯⋯」。 |

| 圖形 | ^g | |

| 半形空格 | ^32 |

| 搜尋目標 | 萬用字元 | 備註 |

|---|---|---|

| 任意字串 | * | 「*」可以代表任意多個字元。例如:搜尋「《*》」即可找到所有以書名號括起來的字眼。 |

| 任意單個字元 | ? | 輸入幾個「?」就代表幾個未知字元。例如:搜尋「第?章」即可找到「第一章、第2章、第參章⋯⋯」;搜尋「第??章」即可找到「第11章、第十貳章⋯⋯」。 |

| 指定字元之一 | [ ] | [ ]框內的字元是指定要查詢的字元之一。例如:搜尋「[台臺]灣」即會找到「台灣、臺灣」。 |

排版後的校對方式

一旦在電腦完成書稿校訂,即可將文檔連同插圖等附件一併交給美編排版。接著便會拿到一份完整的內頁排版檔,這份檔案通常是PDF檔案,而我們可以透過PDF閱讀軟體、平板(閱讀器)或印成紙本來進行校對。

1、使用PDF閱讀軟體

不管使用哪一個PDF軟體,多半都有基本的註解或標記功能,我們就能以此替文稿校對。這裡以免費版的Adobe Acrobat Reader為例,使用其注釋分頁的功能,即能替文稿一一標記修改項目。

| 常用功能 | 符號 | 說明 |

|---|---|---|

| 新增註解 |  | 於頁面中新增如便利貼的區塊,在此提出修改說明或疑問。 |

| 螢光標示文字 |  | 螢光筆功能,醒目地標記特定句子,亦可於標示文字後加上註解。 |

| 文字加刪除線 |  | 標記出要刪除的文字。 |

| 新增註解至取代文字 |  | 意思是將標記的段落改換成註解的文字。 |

| 於游標處插入文字 |  | 於此處新增註解的文字。 |

| 使用繪圖工具 |  | 作為紅筆,直接於頁面上手繪校稿符號。 |

| 繪圖工具 |  | 可直接繪製筆直的線條或箭頭等符號。 |

而同樣使用Adobe Acrobat Reader的協作者,就能透過查看注釋分頁的項目,查看有哪些修訂者、做出了哪些修改。在美編完成修改後,也能利用「核取方塊」功能,來進行對紅。而且使用電腦校對排版稿,一樣能利用搜尋功能快速翻找需要修改的文字。

💡 只限於美編提供的PDF排版檔

要利用PDF軟體的註解功能,必須是可讀取文字的文件檔案,而非掃描檔。若是PDF掃描檔,那就只能使用「新增註解」與「繪圖工具」等功能,採用如同紙上校對的方式。除非使用者有繪圖板,不然當拿到掃描檔時,不如使用平板搭配繪圖筆或乾脆印出來校對。2、印成紙本

最傳統也最直覺的方式,便是將排版好的PDF檔印出一疊實體書稿,直接於紙上用紅筆校對,這也是最經典的校對形象。但缺點就是比較費紙,且當多人同時校對時也不太方便彙整。

要將校對好的稿件交給作者進行作者校對時,要麽需要將整疊書稿直接郵寄/宅配過去,要麼就得要逐頁掃描成電子檔。需要一定的設備支援,較適合辦公室環境。

在紙本校對時,若為一校,通常校訂的內容會較多,甚至會到每一頁都有修訂項目的情況,因此多半不必特別黏貼標籤紙;在二、三校時,由於可能只有修訂特定頁數,就需要準備許多彩色標籤貼紙,以利翻找。

3、使用平板(閱讀器)

使用平板(搭配繪圖筆)校對可說是結合了電腦校對與紙本校對的好處。不必印出一大疊紙張,即可迅速於書稿PDF檔中以繪圖筆批改,也能同時利用軟體的標記與搜尋功能。不過仍須注意平板本身的尺寸,太小的平板並不利於瀏覽固定版面的PDF文稿。

如果想要更接近紙本校對的手感並降低眼睛疲勞感,也可以選購電子紙閱讀器,只不過大多閱讀器仍為黑白顯色(但仍可選擇手寫批改的顏色)。

因應不同出版社、作者的習慣,在校對時會運用不同的工具。但即便使用的方式不同,仍需要透過一致的符號來溝通,才方便不同的協作者彼此知道修改的項目。以下就介紹常用的校對符號,說明該如何批改書稿。

✎ 校對符號

校對符號是校對、編輯、作者、設計師之間的溝通符號,一般使用紅筆標明,並保持字跡端正、清楚。

| 意義 | 符號 | 說明 | 舉例 |

|---|---|---|---|

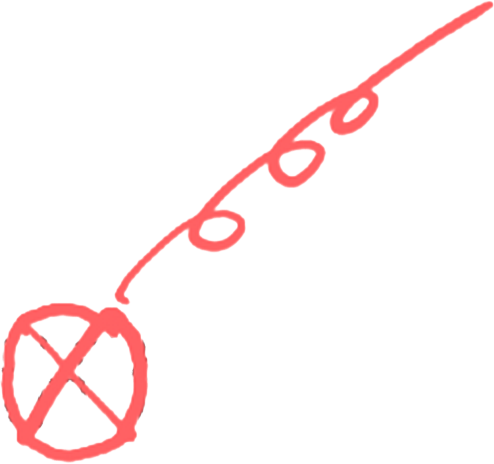

| 改正(Replace ) |  | 圈出錯誤處,拉出引線到空白處寫出改正內容。 |  |

| 刪除(Delete ) |  | 框出刪除區域打叉,拉出捲捲線。 |  |

| 增補(Insert ) |  | 插入新增內容。 |  |

| 保留(Let it stand/Ignore marked correction ) |  | 回復至修訂前(表明改錯後保留原狀)。 |  |

| 對調(Transpose) |  | 調整顛倒字句。 |  |

| 空位(Insert space ) |  | 插入空格。 |  |

| 縮位(Close up space ) |  | 移除空格。 |  |

| 移位(Move ) |  | 根據箭頭表明移位方向。 |  |

| 另行(New paragraph ) |  | 另起一段,用引線延伸到起段位置。 |  |

| 接排(No new paragraph ) |  | 接續段落,不必獨立起段。 |  |

然而,實際在處理稿件時,會遇到的狀況千奇百怪,有些情況會超出常用校對符號的範疇,就需要額外加筆繪製或增添說明文字。每名編輯、校對的習慣不同,使用便利貼、用藍筆說明、用電腦新增註解⋯⋯或直接寫一篇說明文都有。

然而不管使用什麼方式,要點都在於盡可能清晰且有效率地溝通需要修訂的內容,並避免美編進行錯誤的修改。

統整校對表單

部分出版社會將同一份稿件同時發給多位校對,就會需要彙整校訂內容。因此有時會要求逐條列出修訂處,並製作成表單(如下列表格):

| 章 | 頁 | 段 | 行 | 原文 | 改為 | 說明 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 11 | 1 | 4 | 在這個 | 在這個訊息爆炸的時代 | 「信息」統一為「訊息」 |

| 2 | 35 | 2 | 1 | 任何詞語都應當經過 | 任何詞語都應當經過仔細斟酌 | 多字 |

也有將改正的錯誤逐一列成純文字清單繳回出版社者。這道步驟會增加許多工作時間,也是相當繁瑣的一道手續,但也能利用此機會重新檢視一次校對的文稿。

💡 累積校對資料庫

長期統整校對表單的好處,還有累積「常見錯誤資料庫」的功用。藉由將看過的錯誤都統整下來,可以替自己編輯一份校對前的檢核表單,在看稿前就先逐一查找出常見的錯誤,未來也能將此資料庫運用在AI校對之上,也可說是資深校對的寶貴資產。✎ 校對技巧

實際在校對時,每位編輯、校對自然有不同的習慣與工作順序,但核心的目標都是要將文稿的錯誤降至最低。因此無論你是在校對的哪一個階段(一校還是三校⋯⋯或N校),只要能夠釐清錯誤、劃分校對任務,便能完成校對工作。

邏輯校對

邏輯校對最精彩的舉例,莫過於日劇《不起眼卻很厲害!校對女孩·河野悅子》(地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子)中的情節,在女主角河野悅子初到職時,發現原來校對同事不只是伏案挑錯字,竟然還要搭建場景模型,試圖解構作家安排的劇情是否合理。

邏輯校對的工作便在於此,找出文稿中匪夷所思、前後矛盾之處。

Step.1 理解文本

與文字校對不同,邏輯校對更著重於搞清楚作者的意圖,理解文意、找出結構。除了靠自身的學養來面對文本之外,校對作為文稿的初期讀者,更可以靠多提問、勤做筆記來直面作者,輔助作者以更清晰的文字展現給讀者大眾。

理解文本時,要確認作者文章的主題、時間、風格語氣、結論與溝通的對象,清楚理解作者撰寫本文的目的與使用的手段。在讀懂作者所欲闡釋的內容之後,接著將文章的細節分門別類。

Step.2 爬梳邏輯與連貫性

不管是虛構或非虛構文類,各種文稿中皆經常出現敘事型的橋段,不管是案例、回憶還是故事,在面對此類內容時,需要把握住作者敘事的邏輯,使其保持一致。

- 時間關係:當內文提到時間的流動,就特別要注意前後文的時間關係。人物的歲數是否正確?事件經歷的天數是否正確?日期與星期是否有相對應?人物若有移動,其移動的距離與時間是否合理?日出日落的時間是否符合季節與地理?當提到具體的時間數據時,他對應的事件(無論是歷史事件,還是指的是電影上映日期)是否相符?特定年代才出現的事物、科技、觀念是否符合事實?

- 人物設定:不管是小說還是非虛構文章,當內文提及人物時,都要留意文章中的敘述、敘事是否符合該人物的設定或事實。包含他的外觀描寫、種族、行為、語氣。留意文中指出的人物是否錯置,甚或引用不實、純粹虛構。

- 場景設定:當文章出現特定的場景時,便需要留意有關該場景的描述是否合理、符合物理與事實,包含人物的走位、空間的敘述以及在場景內的行為。在非虛構文稿中,也要特別留意提及的地理環境、地點與所述的內容是否相符,比如將易搞混的地名錯置、走入不存在的二樓(或地下室)、以為澳洲的首都是雪梨等等。

- 語句時態:即便中文沒有明顯的文法時態問題,但當文章在敘述特定時空背景時,仍要注意語序、時序的一致性,不要在中途切換敘述的時態。

- 人稱與代名詞:除了要留意特定的文體或許有指定的人稱之外,在一般文章中也要注意作者是否有人稱錯置,或讓讀者搞不清楚代名詞指涉對象的情形。

- 觀點:理解文意,搞清楚作者申論的立場、論述過程以及得出的結論,是否有邏輯不通、曲解、錯誤引用或偏誤的情況。

邏輯校對深度倚賴校對者的學養與常識,其核心精神是「在不疑處有疑」,除了要理解文意之外,還要整理文脈,抱持著批判性的眼光看待書稿,絕不能陷入粉絲濾鏡或囫圇吞棗地全盤接收作者的文字。

文字校對

進行文字校對時,必須秉持著「一次只做一件事」的原則,在負責的校次細心地逐句、逐字地細讀內容。所謂的「一次只做一件事」,即是將文字校對的任務拆解為數個項目,每次都針對一個項目檢查,來確保不會掛一漏萬、顧此失彼。

Step.1 確認校對項目

將收到的書稿拆分成不同的單元,每次校對時都獨立檢查一個單元的項目,較能避免在校對過程中受分心干擾。如果在校對某一單元時,發現了其他類型的錯誤,可以在校對時準備一本筆記本(或備忘錄),先將發現的錯誤註記在一旁,提醒你在進行下一單元校對時不會忘記它。

- 頁眉:檢查每一頁是否都有上到頁眉、頁眉文字是否正確(對應正確的章節),也要留意不需要頁眉的地方(如篇名頁、目次、版權頁等等)。

- 頁碼:逐頁順過頁碼,確認是否漏植、跳號、倒序、樣式不對。

- 目次:核對目次章節名稱、頁碼與實際內文之章節名稱、頁碼是否相符。圖、表目次亦同。

- 索引:詞條、頁碼是否與內頁相符。

- 圖號:內文提及圖號時,確認圖號、表號皆對應無誤,且序號之格式正確。

- 層級:各篇內文有不同的標題層級時,確認大小標題的字體、樣式、大小皆正確。或有引文區塊,也要確認各區塊之樣式、字體是否正確。

- 符號:中文書稿,先確認全書皆使用全形標點符號、是否有多餘空格。

- 數字:文中出現數字與計算時,先確認要用阿拉伯數字還是中文數字,再來檢查有關數字的單位、計算是否正確。

- 註解:確認附註、尾註、腳註的序號、符號對應正確,無漏排、跳號、跑版的情況。

- 版權頁:版權頁元素是否齊全、CIP表格是否補齊資料,確保人名、出版日期、刷次、定價、ISBN、版權聲明皆正確。

- 專有名詞:如為簡入繁譯稿,便須統一轉換用語;如為外文譯稿,則須確認各專有名詞第一次出現時需加上原文。

- 引用格式:確認引用格式(包含文內引用、註腳以及參考書目處)是否符合體例、全書一致。

- 孤行、單字、避頭尾:秉持單字不成行、單行不成頁、標點符號不可於置於行首等規則。

- 文字校對:最後即要展開最大的工作,便是逐字檢查全書用字、標點符號是否正確,抓出筆誤、排版誤植、錯別字等等。

版面舉例引用自《寮國史》/台灣商務出版

Step.2 改正

在抓到錯誤後,便要判斷「怎麼改才是對的」。若實在不知道,校對時便標明疑義處與編輯討論,或端由編輯、作者決定。而在大部分時候,校對要負責查出正確的內容並改正之。一般來說,校對可以利用以下資源或訣竅:

- 體例表/統一用字表:依據出版社提供的撰稿體例、用字表來檢核格式、特定用字規矩。

- 教育部《國語辭典簡編本》:之所以不用修訂本,是因為修訂本為「歷史語言辭典」,用意於記錄語言使用歷程。其網站也開宗明義建議語言學習使用者使用簡編本,因此出版社用字多以簡編本為圭臬。

- 內文前後對照(本校法):依據書籍自身的內容,前後對照、左右互證,確保書中目次、章節、圖表、註釋、文獻、觀點、說法、名詞術語、特定用字皆相一致。

- 參考中英Google&圖書館(他校法):現在有太多資訊得仰賴網路搜尋引擎,無論是人物的姓名、生辰、原文,經常得仰賴維基百科提供。但也不能盡信網路百科,仍須抱持著求真的精神,進一步判斷網路資料的來源、出處與可信度,並盡可能取得網路資料出處的原本來確認。

- ChatGPT、Bing AI:當連搜尋引擎都給不出答案時,可以試試看詢問ChatGPT或Bing AI等聊天機器人,透過其累積的資料庫回答你的問題,將AI的答案作為線索再進一步核實。

- 直接詢問專家:不管是字典未收錄的字詞用法、刁鑽的例外情況或是難以核實的內容,當窮盡手邊工具時,往往就得向人請教。無論是參考專家意見,或是直接與作者商討,當最終都得不出可信的答案時,最好考慮重新編輯內容。

✎ 總結:關於校對,我想說的是⋯⋯

校對需要耗費極大精神與專注力,但往往一翻兩瞪眼,不是對的就是錯的,假如內容有錯,校對就應該注意到,再加上更多鬼畫符來訂正。

校對這件事,對我來說是圖書出版工作中,我最厭煩,但也是我離不開編輯這一行的核心工作。實際在看稿、編書時,經常被校對工作搞得七葷八素、糊裡糊塗。有太多的格式要統一,有太多「好像錯又好像沒錯」的地方要判斷。而我也最常在校對時出錯,每每在出版前都會大做好幾次噩夢,或是在每次提交校對稿給主編檢查時,深怕又收到滿篇紅字回覆,竟然還有那麼多地方沒校到!

但校對卻也是編輯工作中,最能靜下心好好理解手中的書,並進一步把這本書雕琢到更好的時刻。在校對工作中,你能確實地感受到:我在把一本書變得更好。

很多想踏入出版業的人會擔心,如果天生不細心,是不是就不適合校對或投入出版業?在這篇文章的總結,我希望能提供你一些心得,幫助你在校對工作上戰勝心魔並找到進步的方向。

是人都會有盲點

因此我們特別需要「非人」的輔助,包括使用文書軟體的自動校正提示、搜尋與取代功能等等,但當我們實際使用電腦輔助時,也會發現目前電腦的幫助何其有限,尚不能完全取代人類的判斷。

校對核心是「看出問題」,除了正確地運用文字、文法的敏銳度之外,還要能夠理解、找出問題、判斷,然後修正。這些都不僅只是細心一點就能盡全功的事,還要倚賴大量的練習、經驗以及培養專業。這些都可以透過不間斷地累積而改善我們的校對能力,但即便如此,我們仍不能肯定一本經過校對的書,就能百分百沒有錯誤。

校對的好壞有標準嗎?

即便有校對還是可能出錯,但在校對品質這件事上,仍然會有一個相對客觀的量化標準。最常見的標準是,經過校對的書應該至少將錯誤降低至「萬分之一」,也就是說每一萬個字才出現一個錯誤可算是及格。再進一步將要求提高至兩萬分之一、四萬分之一⋯⋯

另外一項標準便是交件速度。以一本十萬字的大眾圖書來說,合理的工作天數可抓五個工作天以內。但如果是學術書、帶有大量註解與參考書目、格式複雜的圖書,那交件期就得相應延長,才能確保品質。

但即便全書都沒有其他錯字、交件速度也非常快,卻犯了將「哥倫布發現新中國」的校對錯誤,那也難辭其咎。因此在評估校對品質時,前提都在於沒有重大錯誤的情況下。所謂的重大錯誤即是:影響文意、干擾閱讀、事實錯誤。

降低錯誤的方式

除了再三提及的「每次只做一件事」(每次只檢查一個類型的錯誤),要減少盲點、降低錯誤的方式,那便是先認清大腦的運作方式,本來就容易自動忽略錯誤來降低負擔。因此每一次校對,都是在與大腦相對抗,不斷地思考與判斷:這句話到底哪裡不對勁?到底哪個字用錯了?持續讓大腦處於手動駕駛的狀態,而避免讓大腦裡頭的自動駕駛接掌。

要避免切換到自動模式,就必須讓你的眼光與思緒保持新鮮。一旦太了解眼前的稿子,那就容易陷入作者模式,無法再看出更多錯誤。要保持眼光銳利的方式,那就是維持與書稿的陌生感:

- 在專注力最高的時候校對:找出你的專注力黃金時段,在這個時間點校對,保持頭腦清醒,並降低外界的打擾(例如關閉所有通知)。

- 休息一下再看:在時間允許的情況下,盡可能延長重複校對之間的間隔。

- 降低閱讀速度:仔細讀、重複讀的關鍵在於,不要急於看下一個字、下一段。用手(或滑鼠指標)點讀每一個字、用尺對齊要校對的文句。

- 使用不同載體校對:同樣的內容,在電腦螢幕、平板、電子書、A4紙本、打樣上看的閱讀體驗都不一樣,有助於幫助你發現忽略的錯誤。

- 倒讀:改從書末往回閱讀,或打散閱讀的順序。

- 更改字體、字型大小:如果還在文書軟體進行校對,可以嘗試更改顯示的字體、字級,用更舒服的方式看稿,甚至更改直排、橫排;若是印出紙本校對,可以盡可能地放大比例校對(當然,也不能忽視1:1看稿的手續)。

- 記錄錯誤:如同前文所提,累積出自己的校對資料庫,會是具體的校對經驗資料庫。

- 製作檢核表:將每一項、每一項、每一項可能會出錯的地方,都整理成每輪校對要打勾的檢核表,避免自己遺漏檢查項目。

- 大聲朗讀:將文句唸出來,一樣是將內容陌生化的方法之一。或許可以抓出不流暢、語意不順、冗詞贅字的問題點。甚至也可以利用電腦的朗讀功能(TTS,Text To Speech),來幫助你識別錯誤。

- 追蹤你的修改:一旦你進行了任何格式、層級、標題、統一用字⋯⋯會牽涉到全書範圍的更改時,記得回頭檢視是否一次性更改了全部內容。

姑且不論以校對作為專業的文字編輯、校對專員,其實任何創作者、任何人都非常需要培養「校對」的能力——也就是看出問題的能力。小至看出生活周遭的各種錯字,大到識別對話、演講、文章的矛盾之處,具備校對能力的人,更能仔細觀察世界的結構與組成的細節,從中看出癥結與問題,並進一步去查核事實、找出答案。

具備校對的能力,並不意味著要我們成為處處挑惕、專門找碴的人,而是具備批判思考、求真思維的精神,養成真正的「識讀」能力。

謝謝你看到這裡,如果你對本文有任何疑問或想要提出討論的地方,都歡迎你留言或不吝指正。如果你有任何編輯、文字校對或任何的需求,我也在此向你毛遂自薦,歡迎參考下方連結的報價表以及發案說明: